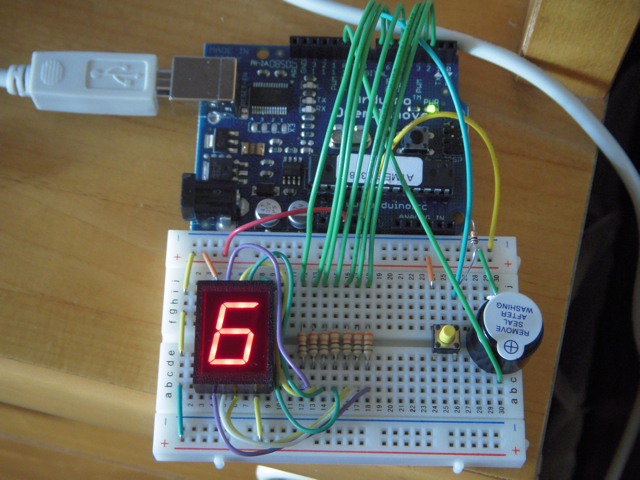

Arduinoで音付き電子サイコロを作ってみました。

回路は適当で手持ちの7セグメントLEDをデジタル出力ポートへ接続し、プッシュスイッチをデジタル入力に接続しました。

あとはLEDを数字にみえるように出力ポートを操作して、入力ポートはプッシュスイッチでトグル操作をするようにプログラムしました。

一応動くようにはなったのですが、これだけでは少し寂しいのでさらに手持ちの電子ブザーを出力ポートに接続し、鳴らすようにしてみました。

Arduinoは短時間でいろんな実験ができておもしろいですね。思いついたデバイスをすぐに接続できるし、開発環境もシンプルなので使いやすいです。あとはセンサーやモータドライバなどを組みあわせて遊んでみたいですね。

コメント