Electronics

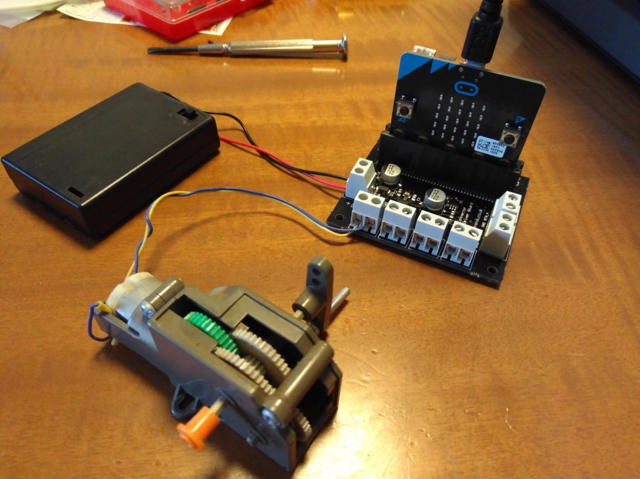

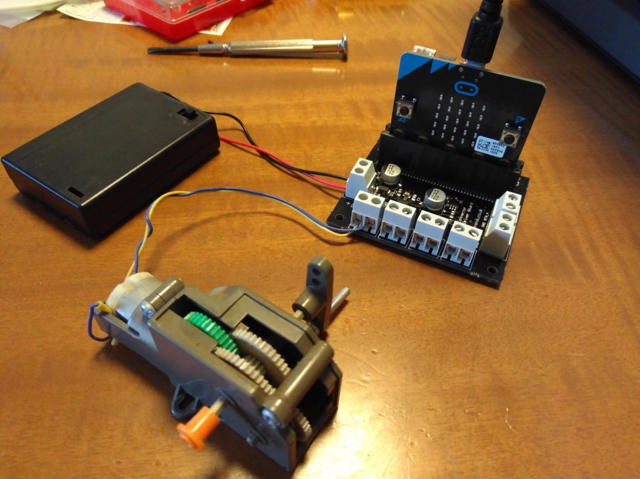

Electronics micro:bitでモーターを動かしてみた

Maker Faire Tokyo 2017でmicro:bitが大々的に紹介されていましたが、そのときにmicro:bit用モータードライバを購入したので、モーターを動かしてみました。micro:bit用モータードライバの電源は4.5V〜...

Electronics

Electronics  Electronics

Electronics  Electronics

Electronics  Electronics

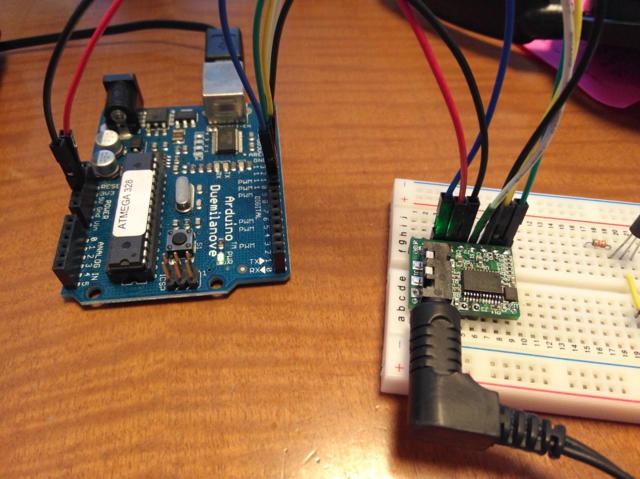

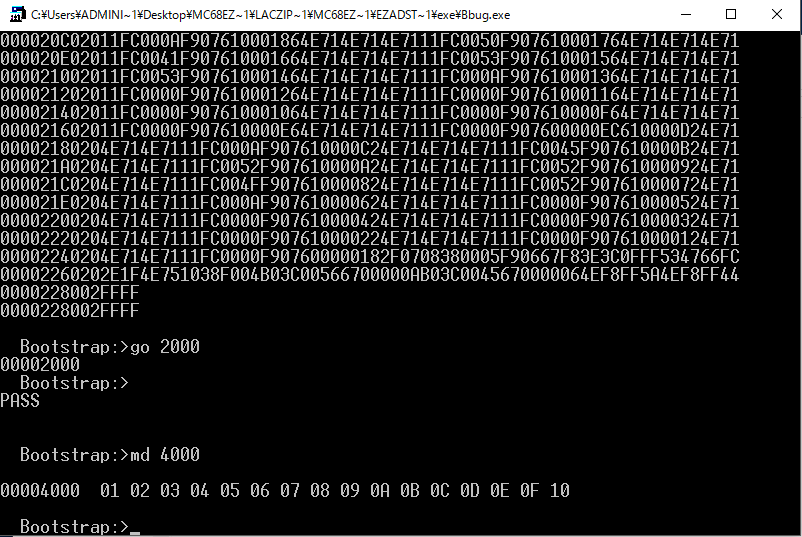

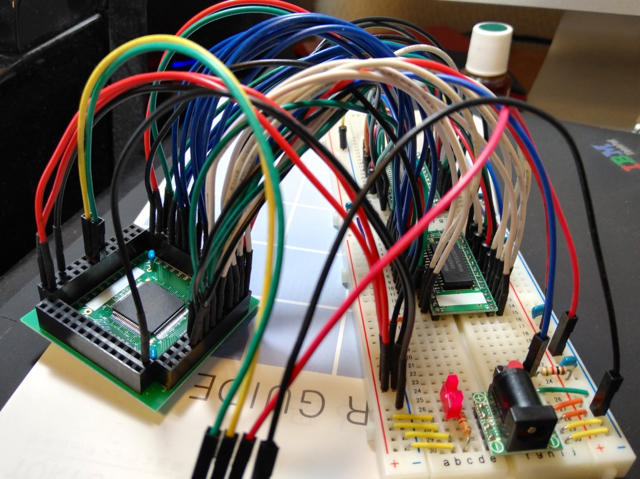

Electronics  MC68EZ328

MC68EZ328  MC68EZ328

MC68EZ328  MC68EZ328

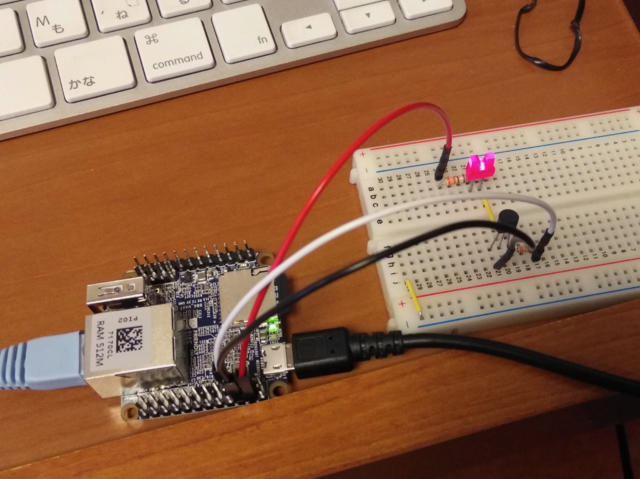

MC68EZ328  Retrocomputing

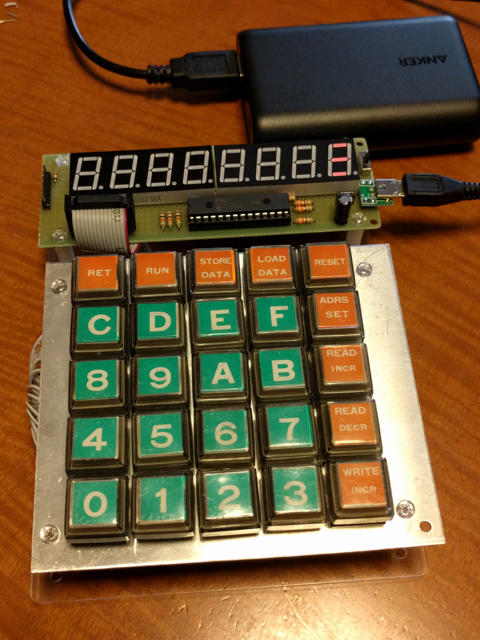

Retrocomputing  Retrocomputing

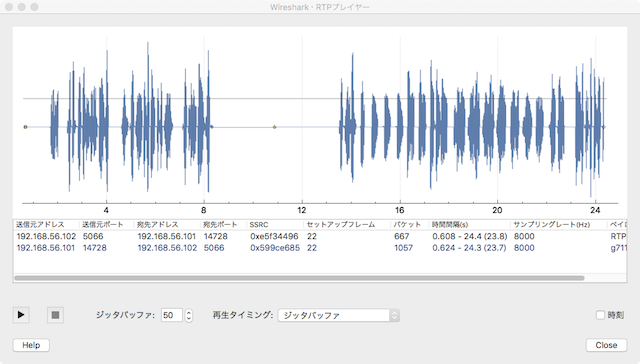

Retrocomputing  Security

Security